ブログ

24時間換気システムは必要?義務化された理由と効果や種類

24時間換気システムは文字通り、24時間建物内を換気し続けるシステムのことですが、なんのために必要なのかあまりよく知らないという方も多いのではないでしょうか?

「使っていても効果が実感できない」「音もうるさいし冬寒い」

こういったお声をいただくこともしばしばあります。

住宅における24時間換気システムとはどのようなものなのかを具体的にご紹介していきたいと思います。

24時間換気システムとは?

24時間換気システムとは、窓を開けなくても外の空気を室内に入れ、室内の空気を外に排出する仕組みのことを指します。

24時間換気システムというと、トイレやお風呂などの換気扇をイメージする方も多いと思いますが、いわゆる換気扇は「局所換気」と呼ばれ、臭気や大量に水蒸気が発生するトイレやキッチン、お風呂場などの換気設備として使用されるものを言います。

24時間換気システムは「常時換気」と呼ばれ、ゆっくりと家全体の空気を入れ替えて循環させていく換気システムで、およそ1時間で家の中の半分の空気を入れ替えます。

24時間換気システムは2003年に新築住宅において設置が義務化されました。

では、なぜ24時間換気システムの設置義務化が必要になったのかをご紹介していきたいと思います。

24時間換気システムが義務化された理由

従来の日本の住宅では、柱や梁に無垢材が使用され、床には畳や土間、壁には土、漆喰、珪藻土などの自然素材が多く用いられていました。

また、多くの窓が設けられ、外気を取り込みやすい構造となっていました。

これは日本の高温多湿な気候に対応し、湿気がこもらないように風通しを良くするためです。

しかし、外気温の影響を受けやすいという欠点があり、快適性を高めるために高気密・高断熱化が進んでいきました。

気密性が向上した結果、住宅内での空気の循環が悪くなり、建材に含まれるホルムアルデヒドなどの化学物質が室内に蓄積しやすくなりました。

これにより、「シックハウス症候群」が問題となりました。

シックハウス症候群は、頭痛やめまい、吐き気といった症状から、花粉症に似たアレルギー反応まで、多岐にわたる健康被害を引き起こします。

この問題を防ぐため、2003年の建築基準法改正により、それ以降に建築されるすべての住宅に24時間換気システムの設置が義務付けられました。

24時間換気システムの効果

家は換気を行わないと少しずつ生活臭やハウスダスト、化学物質、湿気などで汚れていきます。

換気が不足すると、住んでいる人はシックハウス症候群やアレルギー発症リスクが高まり、住宅は結露やカビが発生しやすくなります。

健康被害ももちろんですが、結露やカビの発生は住宅寿命を縮めることに繋がるため注意が必要です。

特に高気密・高断熱住宅は、その性能がゆえに換気が不十分だと目に見えない部分で結露が発生し、カビやダニ、シロアリなどの被害が進行してしまうことがあります。

適切に換気を行うことにより、健康被害を未然に防ぐことができ、住宅は長持ちすることに繋がります。

24時間換気システムの種類

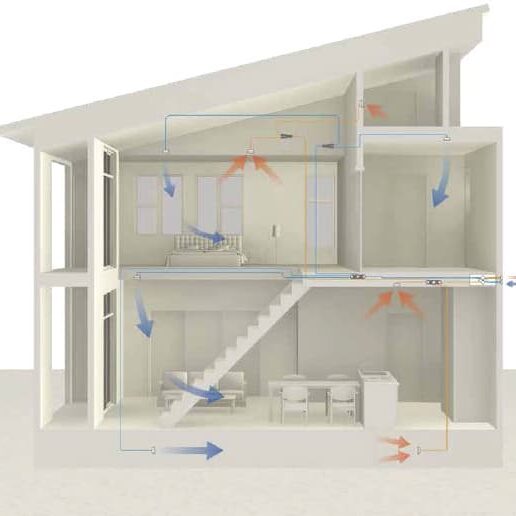

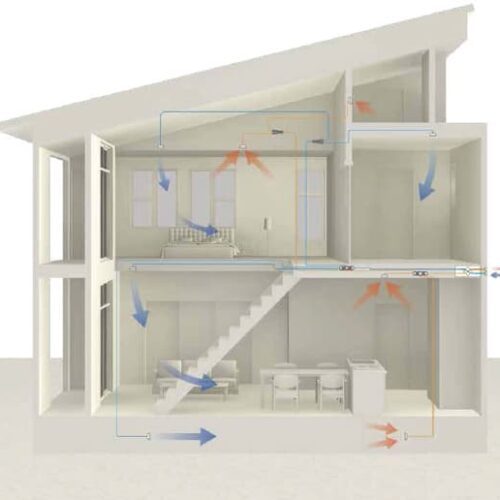

24時間換気システムは、外からの空気を室内に取り入れる「給気」と室内の空気を外に排出する「排気」を行います。

給気方法と排気方法の組み合わせは3種類あり、それぞれにメリット・デメリットが存在しています。

・給気・排気の両方を換気システムで行う1種

・給気のみを換気システムで行い、排気口等から自然に排気する2種

・給気口等から自然に給気し、排気のみを換気システムで行う3種

第1種換気

第1種換気は、機械で給気と排気を管理するため、空気の流れを比較的コントロールしやすいのが特徴です。

熱交換換気の導入が出来ることで冷暖房への影響を抑えることが出来る点や、給気口にフィルターが使えるため花粉やPM2.5などを除去することが出来る点、気密性の低い建物でも高い換気効果が期待出来る点等メリットが多い一方で、装置本体が通常の換気扇よりも高額で設置が大がかりになることと、ランニングコストが高くなるというデメリットがあります。

第2種換気

第2種換気は、給気口だけに換気扇を設置し、排気口には設置しないので、空気が入ってくる力が強く、出て行く力が弱いのが特徴です。

室内の気圧が高くなるので、ドアや窓を開けても外からの菌や汚染物質が入りにくいという衛生的なメリットがある一方、結露などが発生しやすいというデメリットがあります。

空気の入れ換えや不衛生な物質の侵入防止を重視する工場、研究所などのクリーンルーム、病院の手術室などでよく使用されるシステムです。

第3種換気

第3種換気は、戸建て住宅やマンションに最も多く採用されています。

洗面所やトイレ、浴室などの湿度が高い部屋に排気用の換気扇を設け離れた部屋に給気口を設けることで、除湿効果が高く結露が発生しづらいのが特徴です。

比較的設置コストや電気代が安いメリットがある一方で、気密性の低い建物では換気効果が落ちること、換気が十分にできない場所が出来てしまう事がデメリットとしてあげられます。

コスト面などの理由から、第3種換気は最も普及しているシステムです。

まとめ

現在では建築資材も進歩しており、また自然素材を多く使うことによってシックハウス症候群の心配はほぼ無くなると言っても良いと思います。

24時間換気システムを併用することで結露によるカビなどの問題も減らすことができ、健康的な生活を送れるようになります

また採用されている24時間換気システムは省エネ性、経済性が高いものがほとんどで、かかるコストは1ヵ月数百円程度といわれています。

24時間換気システムを賢く使い、日々の体調管理に努めながら快適で健康な理想的な暮らしを実現して頂けたらと思います。