ブログ

住みやすい家の特徴とは? 動線を考慮した間取りと押さえたいポイント

多くの方が思い描く「住みやすい家」。

それは、日々の暮らしが心地よく、ご家族みんなが自然と笑顔になれるような空間ではないでしょうか。

しかし、せっかく新築やリフォームをしても、「こうしておけばよかった」と後悔する声が少なくないのも事実です。

その原因の多くは、日々の暮らしに直結する生活動線や間取りの計画にあるのかもしれません。

今回は、住みやすいお家を実現するための間取り・動線設計のポイント、快適な室内環境の整え方、そして後悔しないための準備や工夫について詳しく解説します。

目次

住みやすい家の基本は「間取り」と「動線計画」

住みやすさを左右する最大の要因は、お家の「間取り」と「生活動線」の設計です。

特に家事や通勤・通学など、毎日繰り返される動きがスムーズに行えるかどうかがポイントとなります。

生活動線とは?

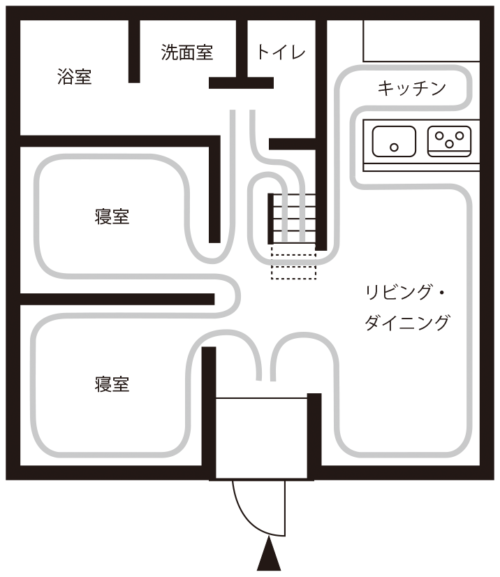

生活動線とは、お家の中で人が移動する経路のことです。

料理・洗濯・掃除などの「家事動線」や、通勤・通学・トイレの使用などの「生活動線」、来客対応などの「来客動線」など、目的ごとに動線が存在します。

これらが重なったり、遠回りになったりすると、ストレスや不便さを感じる原因になります。

家事動線を短く・シンプルに

キッチン・洗面室・浴室を近接配置

料理、洗濯、掃除といった家事を効率的に行うためには、水廻り設備の配置が非常に重要です。

例えば、キッチンと洗面脱衣所、浴室が一直線に配置されていると、洗濯機を回しながら夕食の準備を進めることができ、移動の手間も省けます。

玄関からキッチンへの動線を意識

買い物帰りに食材をすぐ冷蔵庫へ入れられるように、玄関からキッチンへスムーズに移動できる動線を設けることも有効です。

逆にゴミ出しの際にも、キッチンから玄関が近ければストレスなく済ませることができます。

家族の動線が重ならない工夫を

ご家族が同時に身支度をする朝など、洗面室やトイレが混雑しやすい時間帯の動線が交差すると、無駄な待ち時間が生まれます。

洗面台を二つ設けたり、洗面室とトイレを分けたりすることで、スムーズな朝の支度が実現します。

また、階段の位置や廊下の幅なども、移動のしやすさに大きく関わるため、お子さまの年齢や将来のライフステージも考慮して設計するとよいでしょう。

関連記事:生活動線を考慮しないとどうなる?考え方を解説します!

住みやすい家に必要な「快適な室内環境」

間取りや動線の工夫に加えて、室内環境が快適であることも「住みやすさ」には欠かせません。

特に温度や湿度、空気の質といった要素は、ご家族の健康にも直結します。

高気密・高断熱の重要性

近年では、「高気密・高断熱」住宅が標準化されつつあります。

高気密・高断熱住宅は、外気の影響を最小限に抑え、冷暖房効率を高めることができる構造で、省エネと快適性を両立することができます。

断熱材やサッシ、外壁の気密性を高めることで、室内の温度を一定に保ちやすくなり、夏の暑さや冬の寒さによるストレスを軽減できます。

関連記事:高気密・高断熱の家とは?メリット・デメリットをご紹介します

換気と空気環境にも注意

気密性を高めると同時に、計画的な換気を行うことも重要です。

特に24時間換気システムの設置によって、湿気や有害物質(ホルムアルデヒドなど)を排出し、清潔で安全な室内空気を維持することができます。

関連記事:24時間換気システムは必要?義務化された理由と効果や種類

住みやすい家を建てるための準備と工夫

良い間取り、動線、快適な環境は、事前の準備や生活のイメージを明確に持つことで初めて実現します。

ここでは後悔しないための具体的な準備方法をご紹介します。

現在のお住まいの不満を洗い出す

「収納が足りない」「光が入りにくい」「部屋が寒い」といった今のお住まいで感じている不満をリスト化してみましょう。

新しいお家づくりでは、これらを改善できるよう意識することで、より満足度の高い空間づくりが可能になります。

ご家族のライフスタイルを見つめ直す

●共働きかどうか

●お子さまの有無・年齢

●在宅ワークの有無

●来客の頻度

こうしたライフスタイルの特徴によって、必要なスペースや動線は大きく異なります。

設計前に、ご家族全員の生活を具体的にイメージしながら話し合うことをおすすめします。

家具・家電の配置まで考慮する

間取りが決まった段階で、家具や家電のサイズ、配置も含めて検討することで、使い勝手の良さが格段にアップします。

「コンセントが足りない」「窓の位置にテレビが被ってしまう」といった後悔を防ぐことができます。

住みやすさを支える「収納計画」

収納の充実度は、住みやすさに直結します。

収納が不足していると物が出しっぱなしになり、お掃除の手間が増えたり動線がふさがれたりと、日常生活のストレスにつながります。

一方で、必要な場所に必要な量の収納があると、お家全体がすっきりと整い、居心地の良い空間になります。

収納は「たくさんあればよい」のではなく、「どこに・どのように配置するか」が重要なポイントです。

動線上に収納スペースを配置する

生活動線や家事動線に合わせた収納配置は、お片づけや出し入れの効率を大きく左右します。

玄関周辺にシューズクローク

靴だけでなく、傘、コート、ベビーカー、アウトドア用品、部活動用品など、「外で使う物」はすべて玄関近くで完結できると動線が短くなり、外出・帰宅時のストレスが軽減します。

可動棚を取り入れれば、家族構成や季節によって収納スタイルを柔軟に変更することができます。

キッチンにはパントリー+ゴミ箱スペース

食材や調味料、ストック品などを収納するパントリーは、できるだけキッチンからのアクセスが良い場所に設けましょう。

あわせて、分別用のゴミ箱を置くスペースも計画しておくと、動線を妨げずに作業効率の良い空間になります。

洗面・脱衣室にはリネン庫を

タオル類、着替え、洗剤、お掃除用品などをまとめて収納できるリネン庫があると、お風呂の準備やお洗濯後の片づけがスムーズです。

扉付きにすることで生活感も隠せ、清潔感のある空間が保てます。

リビング・ダイニングには「見せない収納」を

生活の中心となるリビングには、リモコン、書類、子どものおもちゃなどのこまごまとした物が集まりがちです。

テレビボード下の引き出し収納や壁面収納、リビングクローゼットなどを上手に活用して、散らかりにくい空間に整えましょう。

可変性のある収納で、将来の変化にも対応

ご家族の成長やライフスタイルの変化に柔軟に対応できる収納も、住みやすさを長く保つために大切な要素です。

子ども部屋の収納は「成長対応型」で

お子さまが小さいうちはおもちゃや衣類が中心ですが、学齢期にはランドセル、教科書、習い事の道具などが加わります。

将来的に使い方が変わることを見越して、棚の高さが変えられる可動棚や、収納の中を仕切って使えるシステム収納を選ぶと便利です。

ウォークインクローゼットの可動収納

主寝室やファミリークローゼットには、ハンガーパイプの高さを調整できたり、棚板を取り外せるタイプの収納がおすすめです。

衣類の量や季節ごとの持ち物に応じて、レイアウトを自由に変えられることで、無駄なスペースを生まず、収納効率が高まります。

廊下や階段下など「隠れた場所」を活用

動線上のデッドスペースも、収納として活用できる可能性があります。

たとえば階段下収納は、掃除道具、日用品のストック、季節物の家電などの置き場所として活用できます。

扉付きにしておけば見た目もすっきりします。

まとめ

住みやすいお家をつくるためには、間取りや動線の工夫はもちろん、快適な温熱環境や空気の質、そして生活にフィットした収納計画が欠かせません。

さらに、ご自身やご家族のライフスタイルに合った設計を取り入れることが、長く快適に暮らすための秘訣です。

今回ご紹介した内容を参考に、後悔のないお家づくりを進めていただけたら幸いです。