ブログ

地震に強い家の特徴とは?耐震・制振・免震構造の違いもご紹介します

日本は世界的に見ても地震が非常に多い国で、お家の耐震性は非常に重要なテーマです。

阪神・淡路大震災や東日本大震災など、これまで数々の大地震を経験してきました。

また、南海トラフ地震や首都直下型地震など、今後30年以内に高確率で発生するとされる大規模地震も予測されています(国土交通白書2020より)。

そのような背景から、多くの方がお家づくりにおいて地震に強い構造を意識されています。

では、地震に強いお家の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか?

今回は、地震に強いお家の構造の種類や地盤の重要性、地震対策におけるポイントなどを詳しく解説いたします。

「地震に強い家を建てたい」「構造の違いがよく分からない」「どこまで備えればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、地震対策に強い家づくりの基本を分かりやすく解説します。

地震に強い家の特徴とは?

地震に強いお家をつくるには、設計・構造・素材・施工精度など、さまざまな要素が関係しています。

以下のようなポイントを押さえることで、地震による被害を最小限に抑えることができます。

1. 構造計算に基づいた設計

建物の安全性を確保するためには、構造計算が欠かせません。

地震時に建物にかかる力(地震力)を想定し、構造部材の配置や強度を数値的に検討します。

建物全体の剛性(硬さ)や重心のバランスを考慮することで、揺れのエネルギーを効率的に分散し、損傷リスクを軽減します。

特に木造住宅では、耐力壁をバランスよく配置することが重要です。

2. 強固な基礎工事

建物本体が強くても、基礎が弱ければ耐震性は確保できません。

お家と地盤をつなぐ「基礎構造」は、耐震性の要です。

一般的に採用される「ベタ基礎」は、建物の底面全体を鉄筋コンクリートで覆う構造で、地盤との一体性が高く、地震の揺れによる影響を分散します。

不同沈下(地盤が不均等に沈むこと)のリスクも軽減でき、耐震性を高めます。

3. 耐震・免震・制振構造の採用

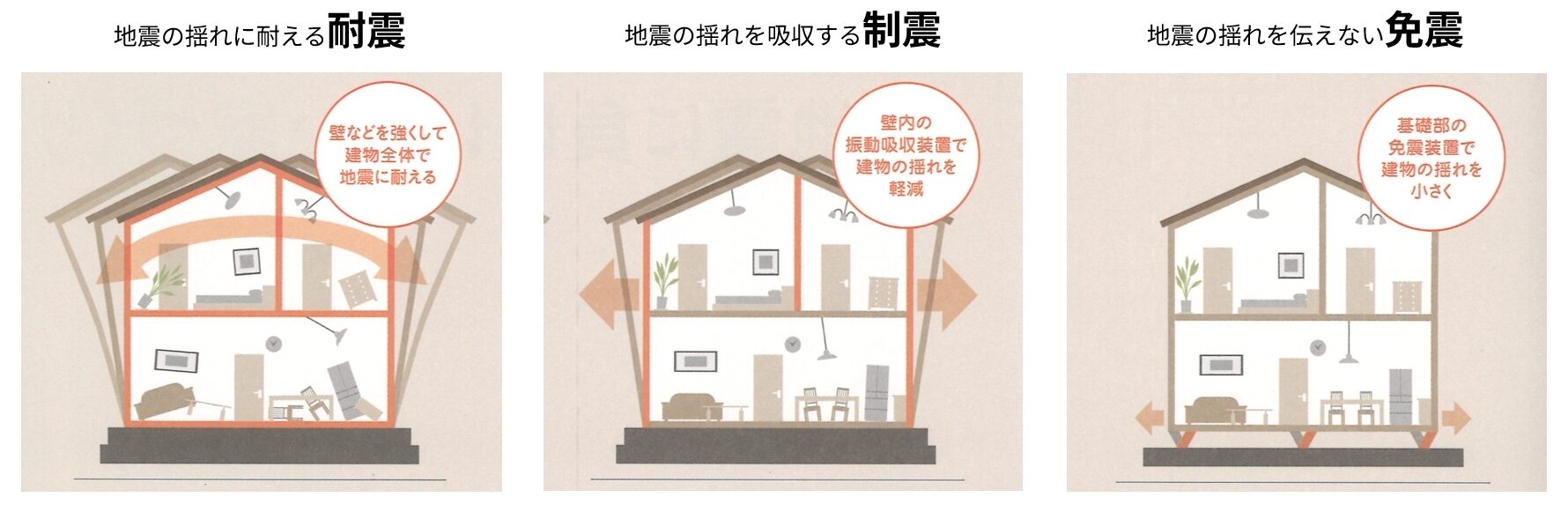

建物の構造には、以下の3つのタイプがあります。

それぞれ役割が異なり、建物の用途や条件によって使い分けます。

耐震構造:柱や壁を強化して、揺れに「耐える」構造。一般的な住宅で広く採用。

制振構造:建物の中に制振装置を入れ、揺れを「吸収・制御する」構造。中高層の建物に多い。

免震構造:建物と地盤の間に装置を入れて、揺れを「伝えにくくする」構造。主に高層ビルや公共施設に。

4. 信頼性の高い施工と定期点検

優れた設計や構造も、正しく施工されていなければ意味がありません。

図面通りに施工されているか、施工中の検査体制が重要で、職人の技術力や使用する資材の品質も耐震性を左右します。

また、建物は時間とともに劣化するため、定期点検と補修で、耐震性を長期間維持する必要があります。

地域の気候に適した施工方法も地震対策として重要です。

耐震・制振・免震構造の違いとは?

お家を地震に強くするための代表的な構造技術には「耐震構造」「免震構造」「制振構造」の3種類があります。

それぞれの特徴を理解して、目的や予算に合った構造を選ぶことが大切です。

耐震構造

耐震構造とは、建物そのものの強度を高め、地震の揺れに耐える構造のことです。

●構造計算に基づいた設計で、揺れの力を吸収・分散

●筋交いを入れて構造を補強

●柱や梁、壁などに地震に強い素材を使用

耐震構造は最も一般的に採用されている技術で、倒壊を防ぐことが主目的です。

そのため、建物に加わる揺れ自体を軽減することはできません。

費用目安

新築時:耐震等級の仕様によって異なりますが、構造計算や耐力壁の配置、金物による補強などにより、建築費全体の数%〜10%程度の追加費用がかかることが一般的です。

既存住宅の耐震補強:部分的な補強であれば数十万円〜数百万円、大規模な補強になると数百万円から1,000万円以上かかる場合もあります。補強費用は、建物の状態や規模によって大きく異なります。

制振構造

制振構造は、建物内部に制振装置(オイルダンパーなど)を設置して、揺れのエネルギーを吸収する構造です。

●建物の振動を抑え、揺れを軽減する

●戸建住宅への導入が近年増加している

●比較的低コストで導入可能

免震構造ほどの性能はないものの、コストと効果のバランスが取れた地震対策として注目されています。

費用目安

新築時で数十万円〜数百万円の追加費用がかかることが一般的です。メーカーや採用する装置の数によって幅があります。

免震構造

免震構造は、建物と基礎の間に免震装置(積層ゴムやダンパーなど)を設置し、地震の揺れを建物に伝えにくくする構造です。

●建物が地盤の揺れに追従せず、ゆっくりと揺れる

●家具の転倒や内装の損傷を防ぐ効果がある

●特に横揺れに対する効果が高い

一方で、初期コストが高くなる傾向があり、縦揺れにはあまり効果がありません。

高層マンションや公共施設によく採用されています。

費用目安

新築時で数百万円〜1000万円以上の追加費用がかかることが一般的です。建物の規模や採用する免震装置の種類によって大きく変動します。

関連記事:頑丈な家にしたい方必見!地震に強い家はどんな形なの?

地盤の強さも地震対策には重要です

いくら建物の構造が強くても、建っている地盤が弱ければ効果は限定されてしまいます。

地盤の強さは地震時の被害に直結するため、十分な調査と対策が必要です。

なぜ地盤が重要なの?

地震時に軟弱地盤では地盤沈下や液状化が発生しやすく、建物が傾いたり、最悪の場合倒壊する可能性もあります。

地盤が弱いと基礎に過度な負荷がかかり、構造が損傷するリスクが高まります。

地盤の見極めポイント

川や湖、池の跡地などは軟弱地盤の可能性が高いです。

そのため、山林や丘陵地などの固い地盤が理想的でしょう。

旧地形図やハザードマップを参考にすることで、地盤リスクをある程度予測可能です。

地盤調査は義務化されている?

2000年に改正された建築基準法施工令第38条により、新築住宅を建てる際には、地盤調査を行うことが事実上義務化されています。

また、住宅瑕疵担保履行法により、引き渡し後10年以内に発生した瑕疵に対して建築会社が補修責任を負うことが定められています。

そのため、多くの建築会社は瑕疵担保保険に加入しており、その条件として地盤調査を行います。

地盤調査には主にスクリューウエイト貫入試験(SWS試験)やボーリング調査などが用いられ、地層の構成や支持力、地下水位などを把握することで、安全な設計・施工に役立てられます。

地盤改良工事の重要性

調査の結果、地盤が軟弱と判断された場合は、杭打ちや表層改良、柱状改良といった地盤改良工事を行う必要があります。

地盤の性質や深さ、建物の規模に応じて最適な工法が選定されます。

追加費用が発生しますが、長期的に安全に住み続けるためには欠かせない工程です。

適切な改良工事を行うことで、地震時の不同沈下や倒壊リスクを大きく軽減できます。

費用目安

地盤の状態や工法によりますが、一般的に50万円〜300万円程度が目安です。

軟弱地盤が深く、大規模な改良が必要な場合はさらに高額になることもあります。

設計・生活面でできる地震対策

建物の構造や地盤対策に加えて、設計や生活習慣の工夫によっても地震被害を軽減することが可能です。

建物形状は「できるだけシンプル」に、重心バランスを意識する

●複雑な凹凸がある建物は、揺れが集中して特定部位にダメージが及びやすい

●正方形や長方形など、重心と剛心が一致しやすいシンプルな形状の方が揺れに強い

●平面・立面のバランスも考慮し、重さの偏りを抑える設計が望ましい

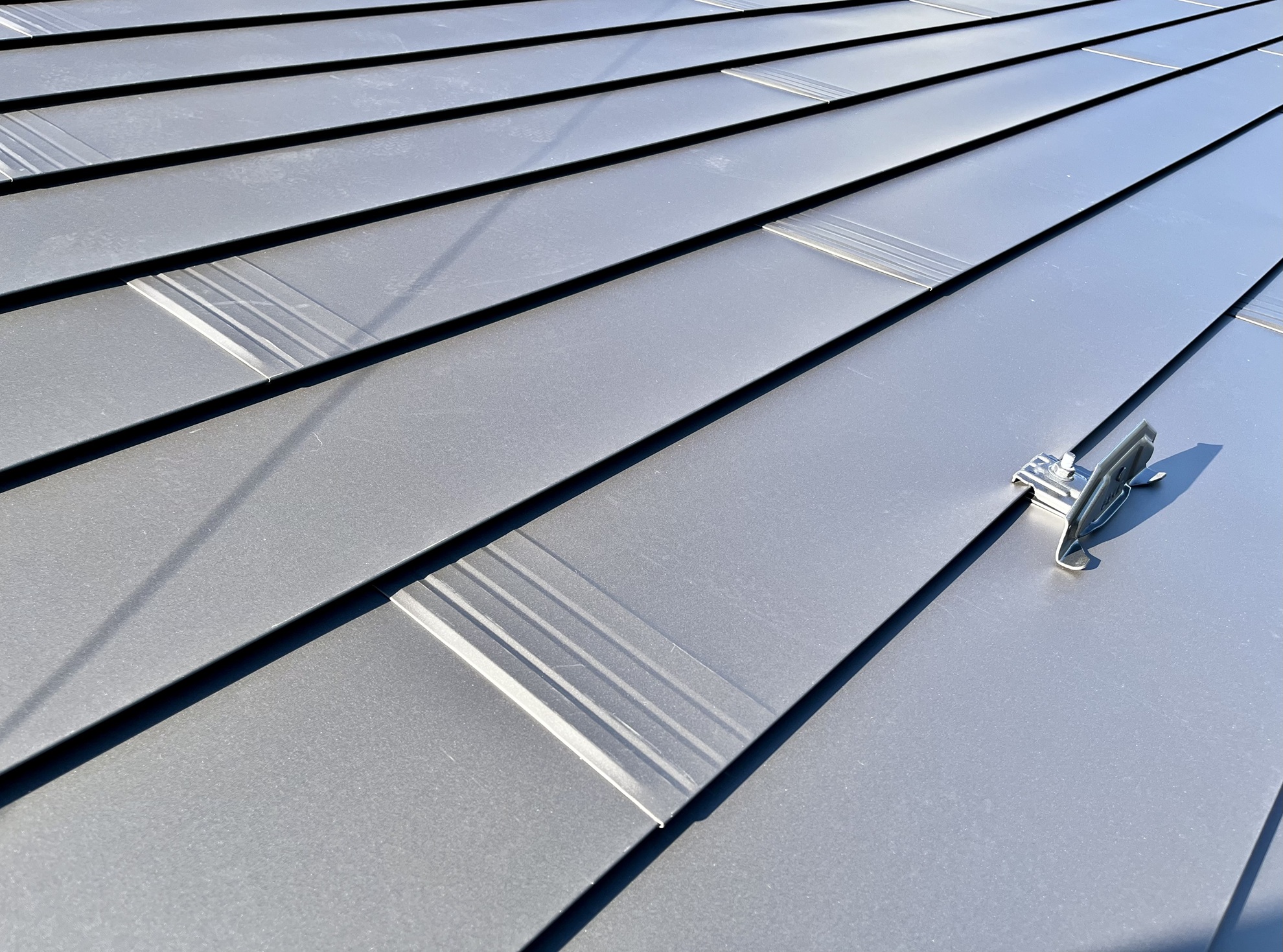

屋根材は「軽量なもの」を選び、重心を低く保つ

●建物の重心が高いと揺れが大きくなりやすいため、屋根材の軽量化が有効

●瓦屋根よりも軽量な金属屋根(ガルバリウム鋼板など)やスレート屋根の方が、耐震性の向上に寄与

●屋根の形状もシンプルかつ低めにすることで、揺れの影響を最小限に抑えられる

築年数に応じた点検・耐震補強を行う

●築20年以上の建物にお住まいの場合、耐震診断の実施を検討しましょう

●昭和56年以前に建てられた住宅は、旧耐震基準で設計されているため、特に注意が必要

●筋交いや金物補強、基礎の補修工事、外壁の補強などを行うことで、耐震性の向上が可能

家具や家電の転倒・落下を防ぐ備えも重要

●家具の転倒や飛散は、直接的なケガや命の危険をもたらす原因になる

●L字金具での壁固定や、突っ張り棒・滑り止めマットの設置を行いましょう

●ガラス扉付きの家具には飛散防止フィルムを貼ると安心

●冷蔵庫・テレビなどの大型家電も、専用の固定具を用いて揺れに備えることが大切

まとめ

地震はいつ起こるか予測できない自然災害ですが、事前の備えで被害を最小限に抑えることが可能です。

耐震・免震・制振構造の理解と適切な選択、そして地盤調査と改良によって、お家の安全性は飛躍的に高まります。

安心して暮らすためにも、今のお住まいの耐震性を把握することから始めてみましょう。

地震に強いお家づくりは、大切なご家族を守る最良の防災対策です。