ブログ

台風・豪雨に強い家づくりとは?水害に備える防災住宅のつくり方

近年、地球温暖化の影響もあり、台風や豪雨による自然災害が激甚化しています。

毎年のように発生する水害は、お住まいやご家族の安全を脅かす深刻な問題です。

そのような背景から、「防災住宅」が注目を集めています。

お家づくりの段階から水害に備える工夫を取り入れることで、災害時の被害を最小限にとどめることが可能です。

今回は、台風・豪雨に強いお家をつくるために知っておきたい防災住宅の基礎知識について、構造・間取り・設備・立地の工夫など、さまざまな観点からご紹介します。

目次

なぜ水害に備えるべき?

気象の変化と被害の深刻化

近年は、気象変化の影響により、短時間で局地的に大雨が降る「線状降水帯」や、大型台風の上陸が増えています。

こうした自然現象により、都市部や住宅街でも急激な水害に見舞われるケースが増えています。

特に床上・床下浸水などの被害は、住環境へのダメージだけでなく、ご家族の生活そのものに大きな影響を与えます。

また、復旧までに時間を要するケースも多く、日常の暮らしが長期間にわたり制限される可能性もあります。

命と暮らしを守る防災意識

自然災害の発生そのものを防ぐことはできませんが、備えることによって被害を最小限にすることは可能です。

防災意識をもったお家づくりは、万が一の事態にも慌てず行動できる環境を整えるという意味でも、非常に重要な役割を果たします。

特に小さなお子さまや高齢のご家族がいらっしゃるご家庭では、避難が難しい状況に備えたお住まいの工夫が必要となります。

経済的・精神的負担の軽減

水害により家具や家電が使用不能になることも多く、保険が適用されないケースでは大きな損失を被ることもあります。

また、被災後の片づけや修繕は心身に大きな負担を与えるため、事前に「被災しにくい」お家を計画することは、ご家族全体の安心に直結します。

水害リスクの高い土地を見極める

危険な土地の特徴

川の近くや谷地、かつての河川跡地などは、水害のリスクが高いとされています。

見た目にはわかりにくくても、地盤が低い場所では水の逃げ場がなく、浸水しやすくなります。

こうした土地での建築には、特別な構造上の対策が必要です。

都市型水害の注意点

都市部ではアスファルト舗装や宅地開発が進んでいるため、雨水が地中に染み込まず、下水処理能力を超えると内水氾濫が発生します。

マンホールから水が噴き出すなど、急な浸水被害を引き起こすため、排水インフラの弱い地域では特に注意が必要です。

ハザードマップの正しい使い方

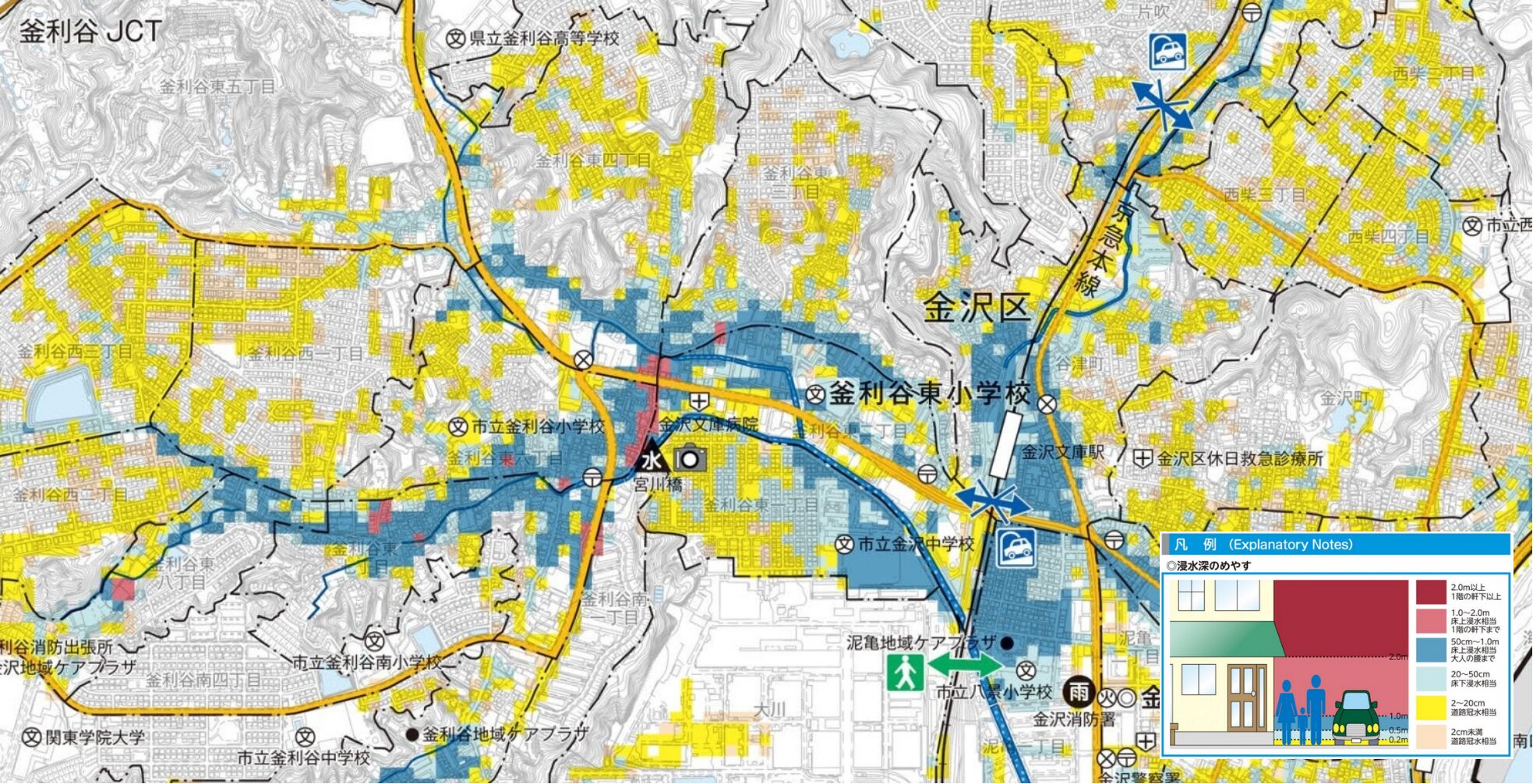

自治体が公開する「ハザードマップ」は、洪水・内水・高潮などのリスクごとに分かれている場合があります。

地形・標高だけでなく、過去の水害履歴や避難場所の確認も含めて、入居前にしっかり確認しておきましょう。

土地選びと敷地でできる工夫

ハザードマップの活用

事前に地域のハザードマップを確認し、リスクが高いとされる区域はできるだけ避けることが基本です。

横浜市をはじめとする各自治体では、インターネットで詳細な地図が公開されています。

洪水・土砂災害・高潮など、災害ごとのリスクを色分けして表示しているため、ご自身の希望エリアがどの程度の危険性を持つのか、視覚的に把握することができます。

仮にリスクがある場所であっても、設計・施工時に対策を講じる前提であれば、安全性を高めることは可能です。

土地の高さと排水性

土地選びでは、標高が高く、自然に水が流れていく地形の場所が望ましいとされています。

特に谷底や盆地、低地などは水が溜まりやすく、排水しにくい傾向があります。

地盤の性質も確認し、なるべく排水性の良い砂質土のエリアを選ぶと、浸水リスクをより低減できます。

敷地のかさ上げと高基礎

どうしても水害リスクのある地域にお家を建てる場合は、敷地自体を土でかさ上げする方法や、建物の基礎を高くする「高基礎」の設計が効果的です。

対策をすることで、周囲の水位が一時的に上昇しても、住居部分まで水が達しにくくなります。

加えて、外構には排水桝や集水桝、透水性の高い舗装材を採用することで、敷地内の排水性を高める工夫も有効です。

また、雨水タンクや雨樋を使って雨水を一時的に溜めるシステムも、急激な水の流入を緩和する手段となります。

構造と間取りで浸水を防ぐ

浸水に強い構造設計

防災住宅では、まず基礎部分の構造を強化することが重要です。

ベタ基礎や高基礎を採用することで、地面からの浸水リスクを軽減できます。

特に高基礎は、床下空間に余裕を持たせることで、万が一の際に床上浸水を防ぐ効果があります。

また、玄関ドアや窓には、水密性に優れた防水仕様の製品を使用することで、外部からの水の侵入を抑えることが可能です。

加えて、建物周囲の排水計画や外構設計と連動させて、敷地全体で水を「ためない」「入れない」工夫を施すことが重要です。

垂直避難に備える間取り

水害による急な浸水に備えて、2階にリビングやキッチンを設ける間取り設計が注目されています。

特に川沿いや内水氾濫のリスクがある地域では、1階が被害を受けても、ご家族が安全に生活を継続できるスペースを2階に確保しておくことが重要です。

浴室などの生活に欠かせないスペースも2階に設けておけば、避難所に頼らず自宅で垂直避難が可能になります。

非常用の食料や飲料水を2階に備蓄しておくと、より安心です。

水に強い内装と収納

内装や収納の工夫も、被害の拡大を防ぐ上で重要です。

水に強い床材を選ぶ:1階の床材にフローリングではなく、タイルや樹脂系の床材を選んでおくと、浸水後の清掃や乾燥がスムーズです。

収納ゾーニングを工夫する:重要書類や家電など水に弱い物は、1階の床近くに置かないように設計します。2階の収納スペースを有効活用しましょう。

撥水・防カビ素材の活用:壁や腰壁に、撥水性のある素材や防カビ処理を施した建材を使うことで、被災後の復旧作業を軽減できます。

浮いた収納を選ぶ:キャスター付きの収納や、床から少し浮いたデザインの収納を採用することで、万が一水が浸入しても、収納物への被害を軽減しやすくなります。

導入したい防災設備

水害対策として、新築・リフォーム時に導入を検討したい住宅設備をまとめました。

止水板・逆流防止弁:玄関や建物の出入口に止水板を設置することで、水の侵入を物理的に防ぎます。また、排水管からの水の逆流を防ぐ逆流防止弁は、内水氾濫時に効果を発揮します。

太陽光発電・蓄電池:災害による停電に備え、電力を自給できるシステムです。蓄電池は、冷蔵庫やスマートフォンの充電など、最低限のライフライン維持に役立ちます。ただし、蓄電池は水に弱いため、基礎を高くしたり、屋内への設置を検討しましょう。

雨水貯留タンク:屋根に降る雨水を一時的に貯めることで、敷地内の排水負荷を軽減します。貯めた雨水は、お庭の散水や非常時の生活用水として活用できます。

自動シャッター・防水サッシ:暴風時の飛来物から窓ガラスを守る自動シャッターや、防水性能を高めたサッシは、浸水リスクを抑えるだけでなく、防犯や断熱にも効果的です。

非常用給水タンク・ポンプ:断水時に備えて、非常用の給水タンクや簡易ポンプを用意しておくと、トイレの洗浄や手洗いに必要な水を確保できます。

スマート防災機器:水位センサーや防災アラート機能を備えた機器を導入すれば、危険を早期に察知し、家族の安全確保に役立ちます。

家づくりで大切な防災意識

長期的な安心への投資

建築コストやデザインも大切ですが、これからの時代は「防災性能」も重視されるようになります。

短期的なコスト削減よりも、自然災害にも備えた安心・安全な設計や構造に投資することで、万が一の被害を未然に防ぐことができます。

防災に配慮されたお家は、災害後も住み続けられる可能性が高く、長期的な資産価値の維持にもつながります。

家族で共有する防災意識

お家を建てた後も、ご家族全員が防災意識を持ち続けることも大切です。

非常用持ち出し袋や備蓄品の定期的な点検、避難場所の共有、避難経路の確認など、日常の中でできることは多くあります。

防災訓練を行ったり、気象情報に注意を払う習慣をつけることで、いざという時にも落ち着いて行動できるようになります。

防災は「備える」だけでなく、「続ける」ことも大切です。

地域に詳しい工務店に相談

地盤や地域特性に詳しい工務店なら、その土地に合った防災対策を提案してくれます。

たとえば、地形による浸水リスクや倒壊リスクなどを考慮したプランニングが可能です。

また、行政の補助金制度や耐水建材の最新動向などにも精通しており、情報面でも頼れる存在です。

安心してお家づくりを進めるためには、実績があり、防災意識の高い地域密着型のパートナーを選ぶことも大切です。

まとめ

近年の気象変化の中で、台風や豪雨に備えるお家づくりは特別なものではなく、これからの標準になっていくと考えられています。

水害に強い防災住宅を実現するためには、構造・設備・間取りなどの設計段階からの工夫が必要です。

また、地域特性や行政の情報を活用することで、より現実的な備えが可能になります。

お家はご家族の命と暮らしを守る大切な場所です。

新築や建て替えを検討される際には、ぜひ防災の視点も取り入れ、安心して長く暮らせる住まいづくりを目指してください。